当院の開院と同時に設置され、神経系を中心とした病理解剖を、24時間体制で行っています。また、手術標本の生検診断や、体腔液の細胞診断を行っています。

当初、解剖とその標本作製は、新潟大学脳研究所病理学部門生田房弘教授(当時)の協力の元で行われ、臨床病理検討会 (CPC) は、非常勤の神経病理医が当院で行っていました。1991年10月より神経病理医が着任し、同時に技師1名が病理部門専任となり、解剖と標本作製を全て当院で行う体制が整いました。2016年3月末までの集計では、解剖例が201例、生検診断は962例、細胞診断は202例です。

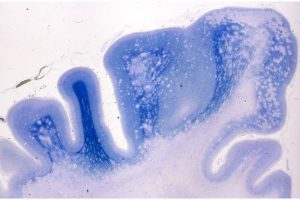

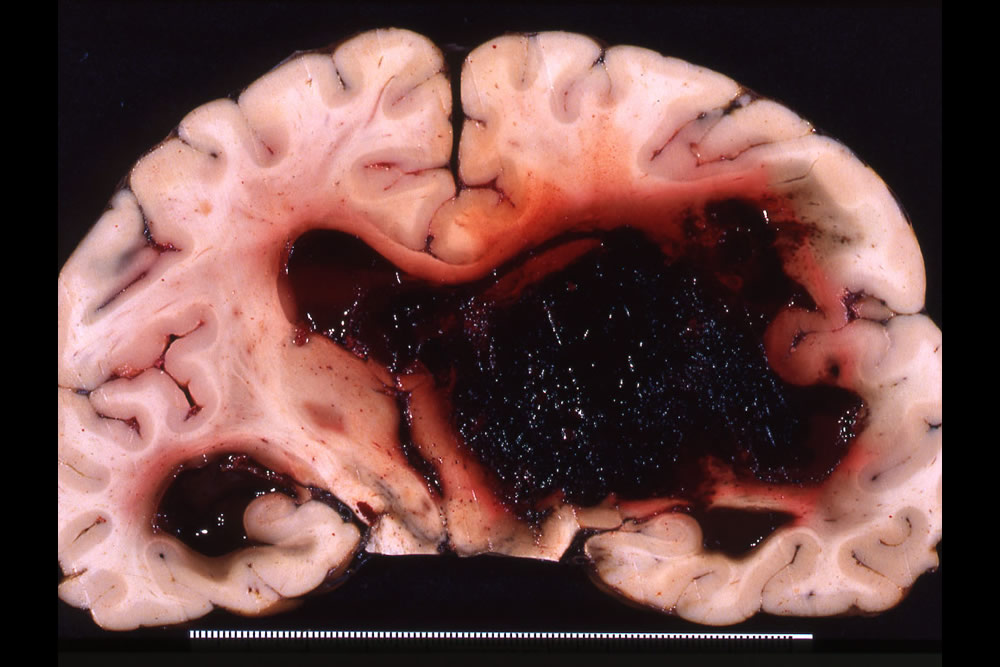

剖検例では、当院の診療の中心でもある脳血管障害例が多く、脳梗塞、高血圧性脳出血、クモ膜下出血、脳アミロイド・アンギオパチーによる出血、などがみられます。また、神経膠腫や髄膜腫、血管内リンパ腫などの腫瘍、進行性多巣性白質脳症 (PML) (図1)、Creutzfeldt-Jacob 病 (CJD)、などの感染症、パーキンソン病、アルツハイマー病、栄養障害に伴う脳症、などの変性・代謝疾患など、多岐に及ぶ症例が蓄積されています。

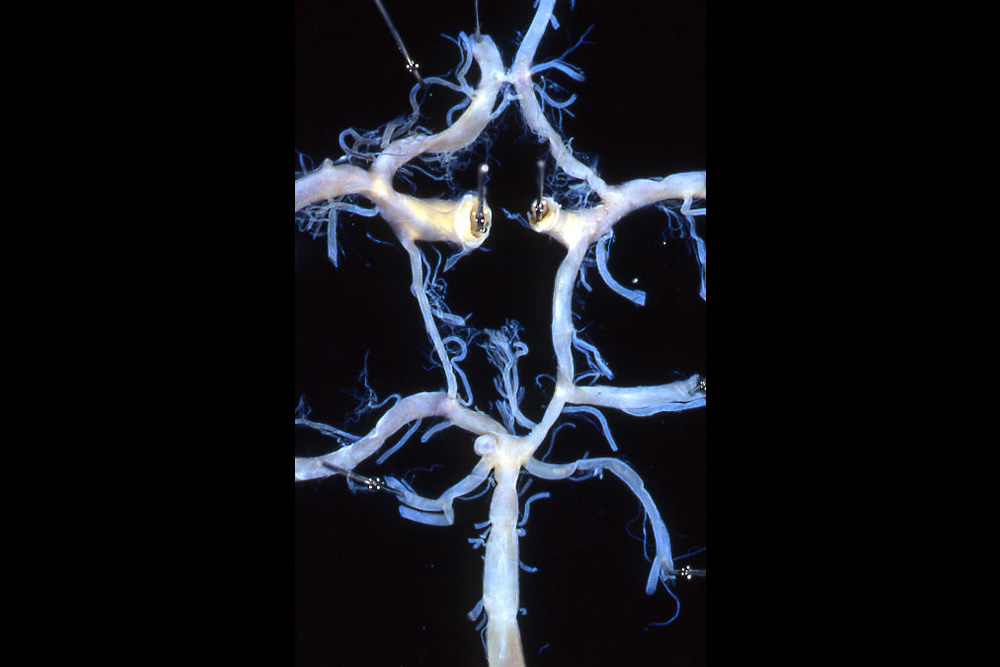

病理学は、分子生物学を加味した検索や研究が主流となっています。そのような中で、私たちは私立病院という立場から、いわゆる「Classical Pathology」の視点から検索を行っています。これらの症例の検索を通して、脳アミロイド・アンギオパチーに伴う出血に関する新しい知見 (Neuropathology 2003, 2012) や、パーキンソン病におけるLewy 小体の末梢自立神経系における分布に関する知見(Acta Neuropathol 1993、Neuropathology 1994) などを発表してきました。また、真菌性動脈瘤 (Cl Neuropathol 1998) やPML (Neuropathology 2007, 2009) の症例報告や、CJD例では剖検所見の報告ばかりでなく、生前の看護の経過や解剖方法など、コ・メディカルとの共同報告も行ってきました。また、標本作成時に切片に生ずるシワ防止の方法 (医学検査 1999) や、染色方法の改良などの学会発表を行ってきました。

このような研究面ばかりでなく、ルチンワークである、脳の肉眼検討会 (Brain Cutting) では、きれいな肉眼像を残すことを心がけています。これらの標本から得られた画像 (図2、3) は、看護師ばかりでなく、当院の全職員に対する教育に役立てられています。

剖検脳の Brain Cutting は当院全職員に公開され、多数の職員が見学に訪れます (図4)。そして、毎年11月に行われる「院内研究会」では、必ずCPC を企画し、医師や看護師ばかりでなく、放射線部や検査部、事務部門など、その症例に関わった全ての部署からの発表も加えた検討が行われています。